4月23日晚,第15届北影节【光影未来】电影科技单元“光影未来·童心视界”儿童电影论坛在北京郎园Station·中央车站成功举办。本场论坛作为第15届北京国际电影节的重要组成部分,由北京大学影视戏剧研究中心主办,天津师范大学、沈阳城市学院联合主办,以发言致辞、发布推介、主题演讲、圆桌研讨四个环节向社会介绍并共同探讨了中国儿童电影在新时代的创作特征和发展使命。天津师范大学作为国内儿童电影领域的学术重镇和创作高地,主导并参与了近年来的一系列儿童电影学术研究、电影创作、教育实践等工作,作为天津师范大学发言嘉宾,副校长佟德志、音乐与影视学院院长杨爱君、音乐与影视学院教授陆长河等学者分别作演讲交流。同时,我校多名师生也一同参与作品发布。

北京大学影视戏剧研究中心主任、教育部“长江学者”特聘教授陈旭光在致辞中表示,人工智能技术的飞速发展对影视艺术教育工作的影响越来越大,作为研究者与从业者,既要无所畏惧的拥抱新技术、创造新技术,也要未雨绸缪、积极面对潜在挑战。他指出,要把未来高新技术的发展牢牢关进理性与文明的笼子中,未来属于我们正在成长的下一代,他们是技术的主人与可见的未来力量。陈旭光教授指出,《中国儿童电影蓝皮书》、义务教育教科书《影视》这两个即将发布的书籍,体现了影视学界同仁们立足现实、脚踏实地、放眼未来的思考与探索。

(北京大学影视戏剧研究中心主任、教育部“长江学者”特聘教授陈旭光)

天津师范大学副校长、教育部“长江学者”特聘教授佟德志副校长发表致辞,对我校在戏剧与影视领域付出的行动及取得的成果作出了展示。他表示,在育人方面,本校逐渐构建起“本硕贯通、创作筑基”的体系,为我校打造儿童题材影视创作人才高地提供强大动能。在创作方面,师生团队创作的《新来的李老师》《月亮船》《畲岭往事》《一草三木》等作品,都是“创作引领学科发展”理念的最佳注脚。在学术与实践方面,我们也始终坚持学术研究与创作实践相结合,本次推出的50万字《中国儿童电影蓝皮书》等作品都致力于构建儿童影视研究的学术坐标系。在人才培养方面,通过建立"创作-教学-产业"三维培养机制,打造“梯度式人才培养链”,形成“以创带学、以赛促教”的人才培养模式。未来,学校也将继续深化影视教育改革,推动中国儿童影视教育创新发展。

(天津师范大学副校长、教育部“长江学者”特聘教授佟德志)

沈阳城市学院党委副书记、常务副校长、教授刘爽先是对主办方与组委会表示感谢,对长期致力于儿童电影研究与创作的从业同仁们表示感谢。刘爽教授介绍了沈阳城市学院的教学模式,秉持“育人为本、能力导向”的教育创作理念,致力于培养兼具专业素养与创新能力的应用型影视人才。将艺术教育与现代科技有机融合,打造“实验-实训-实战”三位一体教学平台。

(沈阳城市学院党委副书记、常务副校长、教授刘爽)

中国电影博物馆副馆长、北京电影学院兼职教授刘军在致辞中介绍,长期以来,中国电影博物馆一直致力于儿童电影教育的公益活动。一个重要的品牌就是中华少年儿童电影配音推广活动,此活动有效推动了中华儿童电影艺术与文化的交流传播。他表示,在人工智能时代,儿童电影的创作、传播与体验将迎来深刻变革,中国电影博物馆愿做全国儿童电影的舞台,汇聚优秀作品与人才,为儿童电影的未来发展贡献力量。

(中国电影博物馆副馆长、北京电影学院兼职教授刘军)

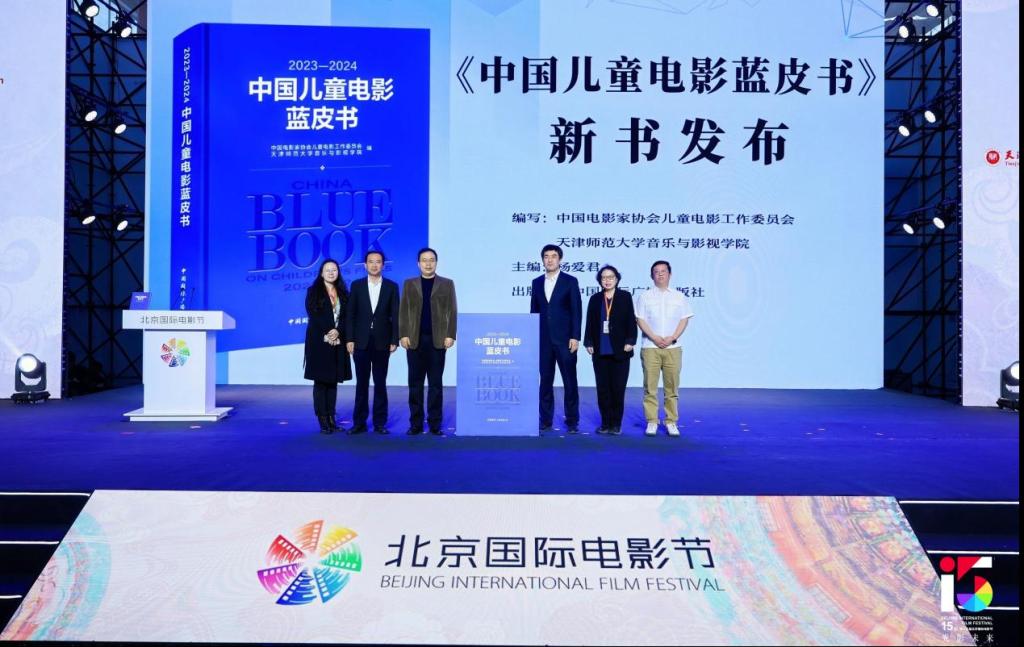

论坛接下来进入两本新著作的推介环节,两本著作分别是《中国儿童电影蓝皮书》、《影视(含数字媒体艺术)》(八九年级)。

首先,由中国电影家协会指导,中国影协儿工委组织编纂的《中国儿童电影蓝皮书》在发布环节正式向社会公布。蓝皮书系列定位专业研究者深化儿童电影研究和普通读者了解世界儿童电影发展,旨在不断推动为儿童电影优化创作服务,为中国儿童健康观影服务。

作为发布代表,中国电影家协会儿童电影工作委员会会长、国家电影智库研究员郑虎向参与编纂的专家学者、关心和支持编纂工作的社会各界人士表达了诚挚的谢意。郑虎会长指出,在本届北影节发布的《中国儿童电影蓝皮书》以新时代儿童电影精品案例的深度解析为基点,既完成对2023-2024儿童电影代表作品的创作解码,亦系统展开儿童电影产业的市场化研判;既依托传播数据的实证研究构建行业观测体系,又通过国际经验的比较分析建立全球参照框架。这本浸润着集体智慧的蓝皮书承载着儿童电影工作者的期待和责任,它绝非终点,而是中国儿童电影百年再出发的基石。期待这份凝结着中国电影人心血的研究成果,能为世界儿童影视教育贡献东方智慧,让中国故事照亮更多孩子的心灵成长之路。

(由我校副校长佟德志、音乐与影视学院院长杨爱君,与中国影协儿童电影工作委员会专家宋智勤、郑虎、王纯共同揭幕)

接着,由北大影视戏剧研究中心主任旭光主编,为贯彻落实教育部和中宣部联合印发的关于加强中小学影视教育的指导意见精神,根据义务教育艺术课程标准2022年版的理念和要求编写的义务教育教科书《影视(含数字媒体艺术)》(八九年级)正式发布。北大影视戏剧研究中心主任、教育部“长江学者”特聘教授陈旭光发表致辞,表示该套教科书严格按照课标要求把握艺术课程的育人价值,突出核心素养目标导向;以中国为主兼顾世界,传承中华优秀文化传统,弘扬革命文化,讲好中国故事;既简洁阐释影视艺术多维度的综合性,又努力呈现影视的新技术和新发展。

(由中国电影博物馆副馆长、北京电影学院兼职教授刘军,北京师范大学二级教授、亚洲与华语电影研究中心主任、国家一级学会中华爱子影视教育促进会会长周星,北京大学影视戏剧研究中心主任、教育部“长江学者”特聘教授陈旭光、中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院教授、教育部“长江学者”特聘教授胡智锋共同揭幕)

著作推介环节之后,论坛进行了一系列儿童电影预告片的发布。

首先是沈阳城市学院乔睿老师介绍了沈阳城市学院影视与艺术学院制作的儿童微电影《菲菲的秘密任务》,这部微电影是沈阳城市学院首次尝试以真人实拍和CGI、AI技术结合创作的儿童影视作品,讲述了是一个亲眼目睹父亲遭遇车祸而过度惊吓导致失忆和自闭的小女孩菲菲完成内心成长的故事。

随后是天津师范大学的三部作品的介绍发布。数字电影《捣蛋鬼》由陆长河导演拍摄。杨爱君院长在进行影片推介时也提及,她初读《捣蛋鬼》的剧本时,就已经被这个支教实习教师与顽皮少年之间发展出真挚友谊的故事所感动。影片有意避免过度的说教意味,着重强调孩子的天真,以及在与同学、老师相处过程中得到的温暖情感。影片还展现了孩子在面对失去学校、失去同学的巨大危机时,他如何努力地守护同学情谊,如何努力地守护师生羁绊,如何努力地守护独属捣蛋鬼的“纯真年代”。

由天津师范大学师生编剧团队历时一年创作,于2020年完成拍摄的儿童电影《畲岭往事》正式发布概念宣传片。作为影片导演,杨爱君院长表示,《畲岭往事》以艺术化笔触,重现险送红军伤员、智斗匪帮、绝地求生的艰难长路,主角畲族姑娘钟莲舍身引敌、蓝聆临危受命,呈现形象生动的女性角色。畲族风情与革命精神深度融合,影片通过死里逃生的老奶奶的回忆视角,跨越时空传递坚韧的希望。畲岭深处,这段鲜为人知的热血传奇,将启示后人坚定守护红色信仰。

以江西南康在新时代的创业发展历程为蓝本创作的三十集电视剧《一草三木》正式向社会发布概念设计。《一草三木》由天津师范大学音乐与影视学院研究生卢甜、蔡源共同编剧,现已完成全剧剧本并进入市场调研和拍摄筹备阶段。该剧讲述了来自农村的女孩严小草,在政府帮助和时代机遇下,从一个默默无闻的家具小作坊,最后成为中国家具代表走向世界的故事。剧集充分展现南康人民在追求美好生活上的智慧与不屈,在追求出纯真爱情时的坚贞与勇敢,在传承南康工匠精神时的守正与创新,谱写了一曲南康家具从一颗小草发展到广袤森林的热血篇章。

新书发布环节和影片发布环节后,论坛正式进入到主题演讲环节。中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院教授、教育部“长江学者”特聘教授胡智锋老师以《AI时代儿童动画电影产业及人才问题之观察与思考》为题进行了主题演讲。他在演讲中回望了中国儿童动画电影发展景观,指出了儿童动画电影整体产业发展的关键发力点正在于讲述新故事、塑造新形象、表达新精神这几个方面,儿童电影不仅需要更强的主体性,也需要更强的表现力,这离不开结构更加优化的产业行业格局。他表示,AI时代如何培养影视动画人才,关于这个问题需要在处理好四个关系——数量和质量的关系、高原和高峰的关系、中国与世界的关系、创新和背后的支撑关系的基础上发展新型高端人才;精专型应用类人才;国际性复合型人才。

(中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院教授、教育部“长江学者”特聘教授胡智锋)

随后,北京师范大学二级教授、亚洲与华语电影研究中心主任、国家一级学会中华爱子影视教育促进会会长、教育部戏剧与影视类专业教学指导委员会主任周星老师进行了以《高科技年代透视中国儿童影像的现状与发展思考》为题的演讲。他指出,我们在谈论新背景下的儿童观,不能把儿童电影片面的只看成是儿童动画片或者是儿童剧情片,把儿童电影只有动画片,忽略了比较默默无闻的儿童剧情片。无论《黑神话悟空》还是《哪吒2》都表明现在的儿童还有现在的成人世界对儿童影像的关注以及儿童对于电影的关注是超年龄段的,因此,儿童的影像是未来的影像。

(北京师范大学二级教授、亚洲与华语电影研究中心主任、国家一级学会中华爱子影视教育促进会会长、教育部戏剧与影视类专业教学指导委员会主任周星)

杨爱君老师则进行了《银幕内外的共育:儿童电影创作与教育生态构建》的主题演讲。她围绕儿童电影作为教育载体与艺术表达的双重属性,探讨了创作理念革新与教育生态协同发展的路径。首先是创作理念的“儿童本位”转向,审美与认知适配,强调以儿童视角重构视听语言,满足不同年龄段的心理需求。提出建立“创作-教育-市场”三维评估模型,通过儿童观众满意度、教师教学适用性、社会影响力等指标,形成动态反馈机制以指导创作迭代。倡导构建“儿童电影教育共同体”,整合创作者、教育机构、政策制定者资源,通过国际合拍、跨文化叙事,拓展教育边界,最终实现艺术价值与教育效能的共生共赢。

(天津师范大学音乐与影视学院党委副书记、院长、中国电影家协会儿童电影工作委员会副会长杨爱君)

最后沈阳城市学院影视与艺术学院院长助理兼电影制作专业系主任、副教授杨涛进行《光影科技赋能儿童微电影的创作与想象力》的主题演讲。他进行了儿童电影创作中想象力的核心价值;光影科技为儿童电影创作的想象力插上翅膀;科技赋能儿童电影的新生态;儿童电影《菲菲的秘密任务》制作过程,这个几个方面的分享。他表示,儿童是充满幻想的群体,他们的世界充满了未知与好奇,儿童电影是陪伴儿童成长的一个重要文化产品,其核心魅力在于能够激发和培养儿童的想象力。而想象力是儿童认知世界、探索未来的重要工具,它不仅能够让儿童在观看影视作品的过程中获得乐趣,同时更能够为他们的思维发展和创造力培养和奠定基础。

(沈阳城市学院影视与艺术学院院长助理兼电影制作专业系主任、副教授杨涛)

接下来两场专家圆桌会议分别以“人工智能时代儿童电影的社会功能与教育实践”和“科技赋能与儿童电影的创新表达”为主题。

第一场圆桌研讨环节,由中国电影博物馆副馆长、北京电影学院兼职教授刘军主持。专家们以“人工智能时代儿童电影的社会功能与教育实践”为主题展开讨论。陈旭光教授认为,当代儿童的学习渠道更为多元化,因此儿童电影应避免低幼化倾向,转而要更加注重培养儿童的想象力和创造力。侯克明教授强调,在AI技术背景下,儿童电影需以美育为核心,通过美的形象实现对孩子的教育。此外,他提出应构建实践教育体系,推动儿童从“看电影”向“拍电影”转变,通过参与电影实践深化教育效果。郑虎会长认为,儿童电影的社会功能主要分为四个,分别是愉悦身心、培养审美能力、传递知识及教育功能。张阿利教授认为,关于儿童电影的创作,需要让儿童电影体现出儿童真正的天性,让教化功能融合到儿童电影当中。乔睿教授认为,我们需要思考儿童电影如何在保持寓教于乐功能的同时,生产出既能让儿童喜闻乐见,又能传递积极向上的价值观的内容。

第二场圆桌研讨环节,由北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任、教授、博士生导师、教育部青年长江学者张燕担任主持。专家们以“科技赋能与儿童电影的创新表达”为主题,分别发表了自己的观点。范志忠教授认为,科技赋能让儿童电影有无限的发展空间。未来,儿童电影可能会像科幻大片一样,利用好科技优势进行创作。沈亮教授认为,科技赋能儿童电影的传播至关重要,通过影视与戏剧等艺术形式,能够有效促进中小学生的心理健康发展。唐宏峰主任认为,科技赋能儿童电影创作的核心在于通过数字技术将儿童的奇幻想象力视觉化呈现,这样能更贴合儿童独特的思维与审美需求。王纯秘书长认为,成人常以自身认知想象儿童世界,却难以真正理解孩子。当代儿童的信息获取能力强,成人需以更纯净的创作心态才能产出打动儿童的作品。陆长河教授认为,在科技赋能的时代下,儿童电影的拍摄出现了更多的可能,但最后决定这种可能的实现还是我们创作者的思维情感。关于儿童电影的拍摄,还需从儿童本位出发,创作者应思考如何走进儿童的内心,让儿童感觉到我们在用美育教育他们。未来,希望有更多的创作者和观众,带着孩子们进入电影的世界,用爱、用心去感受电影。

本次儿童电影论坛为儿童电影在科技时代的创新发展提供了重要思路,展现了学术界与产业界的深度合作。未来,天津师范大学将在科技与影视的双轮驱动下,为中国儿童电影的发展贡献更多“光影力量”。

文字:贾梦蕊

编辑:杜柏阳

审核:颜彬

目的地搜索

目的地搜索