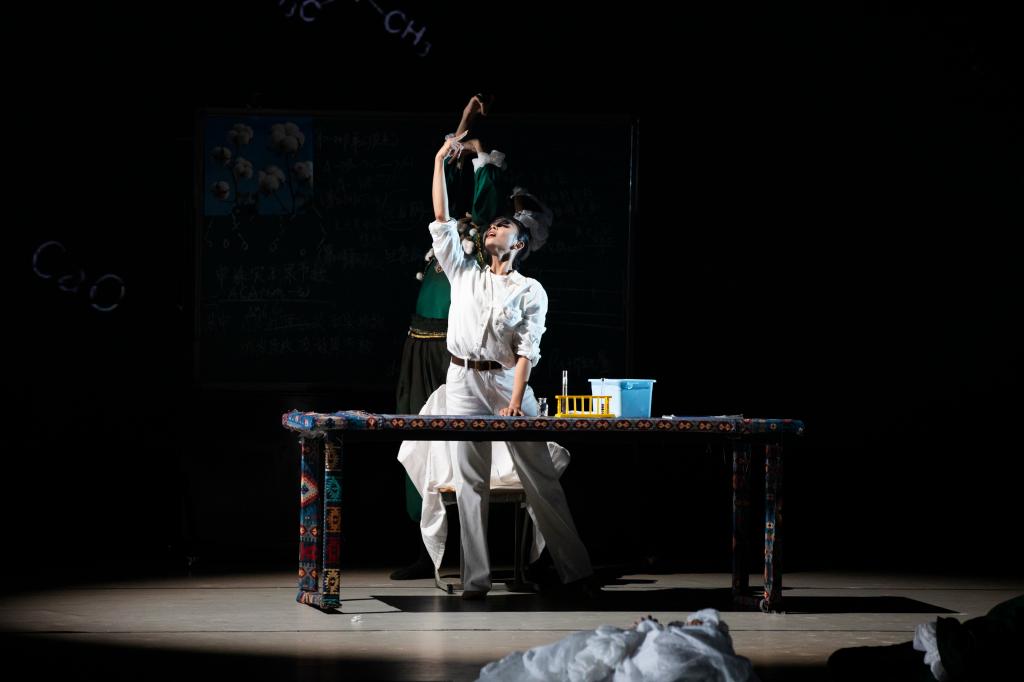

11月7日,天津师范大学“双周音乐会”暨音乐与影视学院舞蹈系2022级舞蹈表演教育专业原创舞剧《何只家乡》专场,在天津师范大学国际学术交流中心成功首演,效果惊艳。

舞剧以“两代青春共筑家国”为核心脉络,将个人命运嵌入国家发展的宏大叙事,让历史记忆与当代实践形成深度对话,而天津师范大学音乐与影视学院舞蹈系的创作团队,正是以专业视角挖掘时代主题,让每一段情节都成为国家政策与时代精神的具象表达;2022级舞蹈表演教育专业的同学们则以青春之姿,让角色的精神力量更具感染力。

回溯1969年,天津姑娘秀琴奔赴太行山投身天津铁厂建设,将青春熔铸于国家三线建设的工业洪流——“铁水奔涌”的奋斗场景,既展现了天津“爱国坚韧、务实包容”的城市精神,更诠释了新中国成立初期各族人民“自力更生、艰苦奋斗”的集体意志。这一情节不仅是国家工业化进程中“人人奉献、共建共享”的生动缩影,更为后续共同富裕的探索奠定了精神根基,而同学们在演绎中,也让“工业强国”的初心通过艺术直观传递。

数十年后,秀琴的外孙女林晓循着精神脉络远赴新疆支教,在天山脚下书写新时代的奉献篇章:她帮助辍学儿童重返课堂,用知识阻断贫困代际传递;她助力棉田丰收,将产业帮扶与文化交流相结合。

舞蹈系创作团队紧扣“教育援疆”“文化润疆”国家战略,让“棉田雪浪”与“铁水奔涌”形成时空交织的舞台意象;同学们以细腻的情感表达,展现了林晓与边疆群众的深厚联结,成为促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的鲜活艺术载体。

《何只家乡》突破传统思政教育的单向灌输模式,实现了“教、学、演”一体化的育人闭环,将“以美育人、以文化人”的使命融入每一段舞蹈、每一个场景,深刻回应了“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的教育根本问题。

舞蹈系创作团队以“肢体为笔、情感为墨”,构建起充满象征意义的美学世界:“海河水荡涤”的场景唤醒地域文化认同,让天津的城市精神与国家发展脉络紧密相连;“铁水与棉田的时空对话”,则将工业文明与边疆振兴的主题可视化,实现了舞蹈语汇与精神内涵的高度统一。同学们在专业训练与舞台实践中,既锤炼了舞蹈技巧,更通过角色感悟理解了“奋斗”与“奉献”的深层意义——观众沉浸在演绎中,既能感受到当代舞剧的叙事创新,更能直观体会到“崇高”的价值,让审美体验与思想启迪同步发生。

演出结束后,来自教育界、艺术界的多位专家学者围绕舞剧展开深度研讨,就艺术与思政教育的融合、高校美育体系建设等议题分享真知灼见。

国家教育部艺术教育委员会委员、天津市教委一级调研员刘恒岳老师说到:“剧中秀琴与林晓两代人的选择,不是空洞的说教,而是通过肢体的张力、情节的铺陈,让观众在共情中体会‘个人命运与国家命运同频共振’的深刻内涵。在美育视角下,这种融合尤为必要,美育不仅是审美能力的培养,更是价值观的培育。当学生在创作和演绎过程中走进人物内心,便会自然地接受精神的洗礼,这种润物无声的沉浸体验,丰满了理论讲授的效果,也更符合新时代美育‘以美育人、以美培元’的使命。”

天津歌舞剧院副院长、天津市舞蹈家协会副主席、一级演员陈川先生提出“《何只家乡》没有刻意拔高人物,而是聚焦于铁厂建设的艰辛、支教生活的琐碎,用真实的细节打动人心,这与我院近年打造现实题材作品的理念不谋而合。在当下的艺术创作中,我们迫切需要这样的作品,既坚守艺术本体,又承载时代价值。”

天津市舞蹈家协会秘书长、一级演员程伟航先生提出,“天津师大舞蹈系以原创舞剧为载体开展教学与创作活动,是非常成功的实践案例。舞剧的创作过程本身就像完成一个项目 —— 老师们带领学生不仅要体现课堂上专业的训练,还要深入田野体验生活,进行艺术创作与表演。今天看到学生们在舞台上用肢体语言呈现出投入真挚的情感,非常感动,天津舞协也会继续推动高校舞蹈创作。”

天津市艺术研究所副所长、天津市舞蹈家协会副主席张巍说到:“《何只家乡》实现了‘主题表达’与‘艺术本体’的高度统一,为高校原创舞剧创作提供了极具价值的范本。在舞蹈语汇的建构上,作品展现了精准的审美判断力 —— 针对‘铁厂建设’与‘边疆支教’两大核心场景,舞者的肢体表达形成了鲜明且合理的差异化。作品在处理‘主旋律题材’时,跳出了脸谱化、口号化的创作窠臼,以女性视角的细腻共情消解了宏大叙事的距离感,让‘奉献’、‘传承’等核心价值通过具体的肢体细节自然流露,既坚守了艺术的审美独立性,又实现了思想内涵的有效传递,这种‘以艺载道’的创作路径,正是当下主题性舞蹈创作应追求的艺术境界。”

山东青年政治学院舞蹈学院院长、山东省舞蹈家协会驻会副主席、二级教授傅小青教授说到:“今晚观摩天津师大舞蹈系 2022级毕业晚会舞剧《何只家乡》,编创表演全部来自天师的师生。这部舞剧表现了一家两代人支边的故事。故事情节、人物形象都很鲜明,祝贺天师!同时也深知作为一个地方综合性高校舞蹈的不易和艰辛,他们能如此做到确实应该给他们点个大大的赞。再次祝贺天师舞蹈系!”

东北师范大学音乐学院副院长、吉林省舞蹈家协会副主席姚磊教授讲到:“新时代美育体系的核心目标是赋能学生全面发展,《何只家乡》的创作过程正是生动实践。学生在创作中不仅提升了表演、编创技能,更培养了历史认知、社会观察等综合能力 —— 比如将太行工业元素与天山自然意象转化为舞蹈语汇的创新实践,就体现了跨文化融合的思维。这种综合性艺术实践打破了单一技能训练模式,构建了‘五育并举’的育人场景。更可贵的是,舞剧引导学生将个人创新与国家需求结合,就像我们推动的‘高校 - 中小学美育帮扶’项目,让学生在服务社会中实现价值成长,这正是培养时代新人的核心要求。”

湖北文理学院音乐与舞蹈学院党委书记姜俊毅说到:“这场汇报演出是将课程办成国家级水平的剧目。它主题鲜明,立意高远。《不只家乡》不仅仅是狭义的家乡,高校培养人,洒下青春热血的地方就是我们的家乡。充分达到育人目的,凸显出隐性教育对学生就业有着深厚的影响;它构思巧妙,呈现完美。上半场从历史广角拉到现实思考。通过个人视角拉到历史视角;它呈现浓郁的教育情怀,众多校友来助力这台作品也就说明了我们教育的成功、最后的师生共舞,都是教育情怀的彰显与传承。”

武汉大学王珊副教授说到:“今晚看了天津师范大学音乐与影视学院的原创舞剧《何只家乡》,内心深受触动,此行除了展演还有院方对美育学术研讨的精心策划,足见其办好师范专业的决心。这场演出让研讨的主题变得无比鲜活。演出远不止于精彩,它让我看到了‘师范教育’的初心在舞台上的完美绽放。我既感动于学生们从‘技' 到‘道’的升华,更感动于天师团队自上而下所展现出的那份凝心聚力的气象。这正是‘薪火相传’最动人的诠释。也愿与所有怀抱热忱的同仁们,在美育的道路上,继续相互照亮,并肩前行。”

重庆大学艺术学院舞蹈系王朕思副教授说到:“舞剧《何只家乡》时代造就‘我们’,‘以小见大’的叙事主旨,将‘小人物’青春与奉献的生活际遇,融入祖国建设、国家发展的历史洪流。通过情节的线性表达,凝练舞蹈语汇与跨维度创新,重构舞台叙事逻辑。‘我们’创造时代将‘家国’、‘情怀’、‘爱意’的核心主题创造性的有机呈现,通过舞者极致的身体表达与编导预设的情感传递,达到一种前语言的、本能的情感共鸣。新时代的‘我们’新时代的建设者,是以奋斗为笔以担当为墨的实干群体--《何止家乡》的现实意义正在于此。”

《何只家乡》的成功首演,既是高校深耕美育思政、践行“实践育人”的生动成果,也是对“教育援疆”“文化润疆”国家战略的艺术呼应,更以青年学子的肢体语言,奏响了传承艰苦奋斗精神、凝聚民族复兴力量的时代强音。未来,天津师范大学舞蹈系创作团队将以《何只家乡》为范本,推动学科发展建设,探究新型教学模式,继续深耕美育思政,让更多青年在艺术与时代的同频共振中,感悟家国大义、践行使命担当,让“此心安处是吾乡”的信仰之基,在新时代的伟大实践中愈发坚固。

目的地搜索

目的地搜索